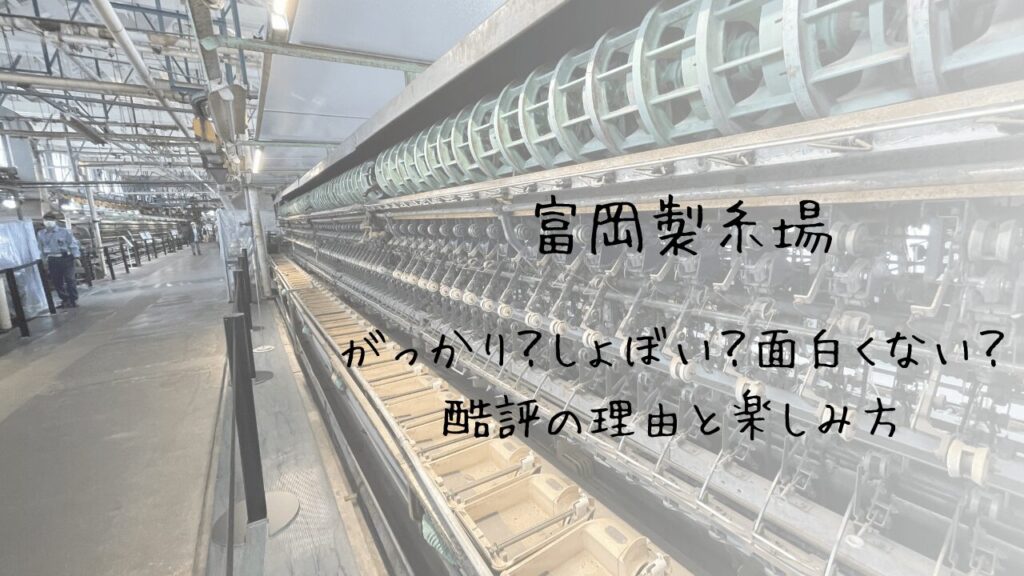

世界遺産に登録された「富岡製糸場」。

日本の近代化を支えた歴史的建造物として高い価値が認められていますが、実際に訪れた人の中には「思ったよりしょぼい」「正直がっかりした」と感じる声も少なくありません。

なぜこのような評価が出てしまうのか?

そして、どうすれば本当の魅力を楽しめるのか?

本記事では、“酷評の理由”と、訪問を楽しむためのコツをご紹介します。

富岡製糸場が「がっかり」と言われる主な理由

富岡製糸場が「がっかり」と言われる理由として、以下のものがあります。

1. 展示や演出が物足りない

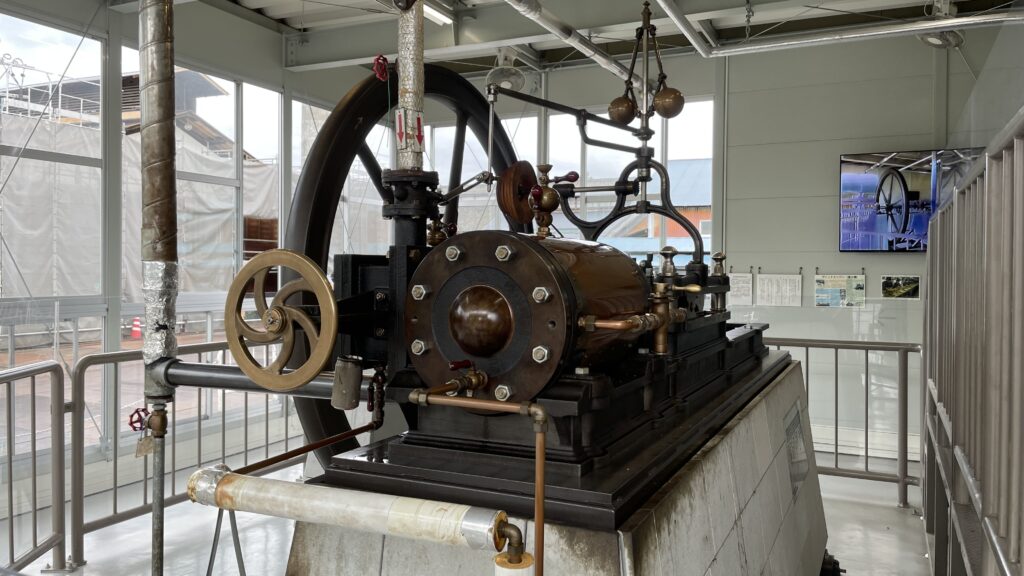

- 多くの機械にビニールカバーが掛けられ、細部をじっくり見られない。

- 機械の稼働実演や糸取りの体験がほぼなく、「動き」が少ない。

- パネル展示が中心で、図書館や映像でも学べるような内容に感じてしまう。

2. 見学できる範囲が限られている

- 寄宿舎などは外観を眺めるだけで内部には入れない場合が多い。

- 修繕中・保存中のため立ち入り禁止エリアも多く、「見どころが少ない」との声がある。

3. 世界遺産としての期待値とのギャップ

- 世界遺産=壮大・感動的と期待して行くと「思ったより普通」と感じやすい。

- レンガ造りの建物は趣があるが、「世界に誇る大遺産」という迫力を感じにくい人もいる。

4. 入場料やコスパの不満

- 大人1,000円(2024年時点)の入場料に対して「展示が薄い」と感じる人も。

- 無料駐車場が遠く、有料駐車場を利用せざるを得ないケースが不満につながる。

5. 周辺環境・サービスの不便さ

- 飲食店が14時頃には閉まることが多く、観光プランを組みにくい。

- お土産や街並みが地味で、「観光地らしい賑わい」に欠ける印象。

6. 全体的に「体験の平凡さ」

- 歴史好き・産業遺産好きには価値があるが、一般的には“普通の博物館”と感じられる。

- 知識がないとただの古い工場跡に見えてしまい、魅力を理解しにくい。

それでも「行ってよかった」という声もある

一方で、歴史や建築に関心のある人からは「見応えがある」「ガイド解説がわかりやすく勉強になる」といった好意的な感想も見られます。

つまり、期待するものや見方によって評価が大きく分かれるスポットだといえます。

ちなみに、私は博物館やその相当施設が大好きなので、十分に楽しめました。

私のように解説展示を隅から隅まで読む方は、絶対に後悔しないと思います。

富岡製糸場を本当に楽しむためのコツ

1. 歴史的・建築的価値を意識する

- 明治時代の姿をほぼそのまま残す世界最大級の製糸工場。

- 柱のない巨大空間を実現した「トラス構造」や、和洋折衷のレンガ建築は必見。

2. ガイドや音声解説を活用する

- 専門知識がなくても「何がすごいのか」が理解でき、満足度が大きく上がる。

- 女工たちの生活や社会的意義を知ると、単なる建物見学以上の体験になる。

3. 事前に予備知識を持って行く

- 「女工哀史」のイメージとは異なり、実際は進歩的な労働環境だった側面もある。

- 歴史背景を知ることで見え方が変わり、理解が深まる。

4. 世界遺産の維持費として入場料を捉える

- 1,000円は体験料というより「文化財の保存協力金」と考えると納得感がある。

- 周辺の無料施設も含めると、むしろボリューミー。

5. 周辺観光とあわせて楽しむ

- 富岡の古いまちなみや、群馬の温泉地(伊香保・草津など)と組み合わせて観光するのがおすすめ。

がっかりしないための心得

富岡製糸場は「派手なアトラクション型観光地」ではありません。

歴史的建造物の重みを静かに感じる場所であり、楽しみ方を誤ると「しょぼい」と感じやすいのも事実です。

しかし、視点を変えて「明治の日本が世界に挑んだ産業遺産を見学する」と考えれば、唯一無二の魅力を味わえます。

まとめ

富岡製糸場が「がっかり」と言われる理由は、展示や体験の少なさ、見学範囲の狭さ、期待値とのギャップ、コスパへの不満などが重なっているためです。

ですが、ガイドを利用し、歴史や建築の価値に注目することで、評価は大きく変わります。

「知れば知るほど深い」遺産であり、自分の興味に合った視点で訪れることが、楽しむ最大のポイントです。

コメント