前日は白浜を巡り、海風を感じながら過ごした一日。

その余韻が残る朝は、しっとりと雨が降り続いていました。

向かった先は、霧がよく似合う土地――高野山。

天気さえ味方に思えるほど、静けさを期待させる始まりでした。

前日の旅行記に関しては、↓をご覧ください。

起床〜奥の院へ

「道の駅 ごまさんスカイタワー」で迎えた朝。

ひんやりとした空気の中で身支度を整え、奥の院へ向けて山道を進みます。

ところが道の途中、倒木が完全に道をふさいでいました。

いかにも“山の朝らしい洗礼”。

対向車の方と状況を確認し、自然と息の合った共同作業に。

重みでびくともしない木も、二方向から少しずつ押せば動き出す。

最後に道の端へ寄せた瞬間の達成感は、小さな冒険を終えたような気分でした。

その後は順調。

静かな森に抱かれるように奥の院駐車場へ到着。

奥の院 ― 静けさの底にある祈り

参道と杉の巨木

手水で身を清め、歴史の層の中へ足を踏み入れます。

雨に濡れた杉木立が霧をまとう姿は、まるで深い呼吸そのもの。

約2kmの参道に並ぶ墓碑は20万基以上。

武田信玄、伊達政宗、織田信長、豊臣一族――

歴史の名が静かに立ち並ぶ光景は、圧倒というより“受け止めるしかない”迫力でした。

また、東日本大震災物故者慰霊碑もあり、魂が鎮められていました。

御供所

森が途切れると現れる御供所。

弘法大師へ供える食事が毎朝整えられる場所で、雨音すら儀式の一部に思える静けさでした。

御廟橋と燈籠堂

三つ目の橋・御廟橋を渡ると、空気が変わります。

ここから先は撮影禁止の聖域。

歩みを進めるごとに、自分の呼吸がゆっくりと揃っていくような不思議な感覚。

この重い空気感は行けば、分かります。

英霊殿と崇源夫人五輪塔

参道を戻り、英霊殿へ。

建物の前に立つだけで背筋が伸びるような空気が漂っていました。

さらに北西へ進み、崇源夫人五輪塔へ。

江姫のために建てられた高さ6.6mの巨大な石塔は、高野山最大。

石肌に降り注ぐ細雨が、塔の存在感をいっそう強めていました。

近くには千姫(天樹院)の塔もあり、昨年訪れた姫路城の記憶と線でつながる瞬間。

“旅は記憶の連続性で深まる”という感覚が、ここで静かに腑に落ちました。

大門へ ― 霧に浮かぶ朱色

奥の院を後にし、大門南駐車場へ。

霧の向こうに、朱色の巨大な門がぼんやりと浮かび上がります。

輪郭だけが見えて、姿は見えきらない。

その“半分だけの美しさ”が妙に心に残る光景でした。

胎蔵懐石の昼食

大門から真っすぐ行ったところにある「角濱ごまとうふ総本舗」。

ここで胎蔵懐石をいただきました。

ごまどうふを中心とした多彩な料理が並び、どれも香りが立ち上がるやさしい味わい。

焼きどうふの味噌だれ、きのこソース、飛龍頭、白和え…。

特に白和えは、思わず二度見したくなるほどの滑らかさ。

クリームのような白和えという新体験でした。

食事そのものが穏やかな時間の層になり、高野山の思想を一口ずつ咀嚼するような感覚。

壇上伽藍を歩く

食後は東へ進み、伽藍の中心エリアへ。

密教の世界観を体現した場所で、建造物がそれぞれ個性を放っています。

中門

2015年に再建された門。

四天王像がこちらを射抜くような視線で伽藍を守っています。

金堂

昭和に再建された本堂。

堂々とした姿が、周囲の霧にすら動じない落ち着きをまとっていました。

根本大塔

高野山の象徴ともいえる朱色の多宝塔。

鮮やかさが霧に溶け合い、静と動が共存するような景色。

大塔の鐘

深く、長く響く音。

耳で聞くというより、身体全体で受け取るような余韻が残りました。

六角経蔵

建物を一周回すことで一切経を読んだ功徳が得られるという六角経蔵。

観光客にもそこそこ人気でした。

数組の順番待ちをし、ゆっくりと一周。

御社と西塔

御社で旅の無事を報告し、西塔へ。

根本大塔の華やかさとは対照的な、控えめで柔らかな佇まい。

静かに深呼吸したくなる場所でした。

青葉まつりに出会う

伽藍を抜けて県道に出たところで、ちょうど青葉まつりの行列に遭遇。

稚児行列や神輿が進み、信仰と日常が重なり合う光景が広がっていました。

高野山の“暮らしの温度”が少しだけ透けて見える瞬間。

金剛峯寺

高野山の中心に位置する金剛峯寺へ向かいました。

山全体を境内とする「一山境内地」の概念を体現する場所で、宗務を統べる総本山。

弘法大師の思想がそのまま建物の隅々に息づく、静かな緊張感の漂うエリアです。

本坊正門 ― 入口に漂う“総本山の気配”

まず姿を現したのが本坊正門。

延宝8年(1680年)の建立とされる門は、檜皮葺きの屋根が雨のしずくを柔らかく受け止め、太い柱が歴史の重さを静かに抱え込んでいました。

両側に掲げられた提灯が色を添え、過剰ではない主張がかえって門の格式を際立たせています。

門をくぐると、客殿・庫裏・書院が一体となった大主殿へ続く複合建築が姿を見せます。

高野山という大きな宗教空間の中心を任された建物群だけに、雰囲気はどこか凜としていて、歩幅が少しだけ自然と整うような感覚。

主殿 ― 格式と静謐が同居する空間

本坊正門を抜けた先に佇む主殿は、文久2年(1862年)の建築。

奥書院と合わせて一つの巨大な建築群をなし、高野山の本坊建築の規範と言われるほどの規模と格式を備えています。

内部には、大広間や上段の間など複数の座敷が連なり、ふすま絵や金具に至るまで意匠が細やか。

ただ豪華というより、静けさの中に緊張感を潜ませたような“総本山の空気”が漂っていました。

そして、金剛峯寺でもう一つ圧倒されたのが蟠龍庭。

日本最大級とされる石庭が広がり、白砂のうねりが龍の動きを表現しているとのこと。

雨に濡れた新緑との対比が美しく、視界いっぱいに広がる白砂の造形が、心の中の余計なものを一つずつ剥がしていくような感覚がありました。

静けさと格式、歴史と造形美。

そのすべてが重層的に折り重なっている場所でした。

蟠龍庭の写真を撮り忘れてしまったのが、心残りです…。

車へ戻りつつ観光

金剛峯寺を後にし、車へ戻りながら周辺の施設を巡ることにしました。

高野山の宗教空間から日常の生活へと、少しずつ温度が変わっていくような時間。

高野山大師教会 ― 信仰の“今”に触れる場所

最初に立ち寄ったのは、高野山大師教会。

布教や会員育成を担う中心的な施設で、開創1100年を記念して1925年に建立された大講堂が象徴的な建物です。

立派な講堂の前に立つと、金剛峯寺の厳かな空気とはまた違う、もう少し生活に近い信仰の香りが漂っていました。

奥の院や壇上伽藍のような歴史的荘厳さとは異なる、“信仰を守り、次世代に伝えていくための場所”という実務的な温度感。

土足禁止の堂内にそのまま上がると、お大師さまの生涯を一枚の大きな絵巻のようにまとめた展示が広がり、物語としての空海像が立ち上がってきます。

書物で読んだ歴史が、目の前で線になってつながっていくような感覚。

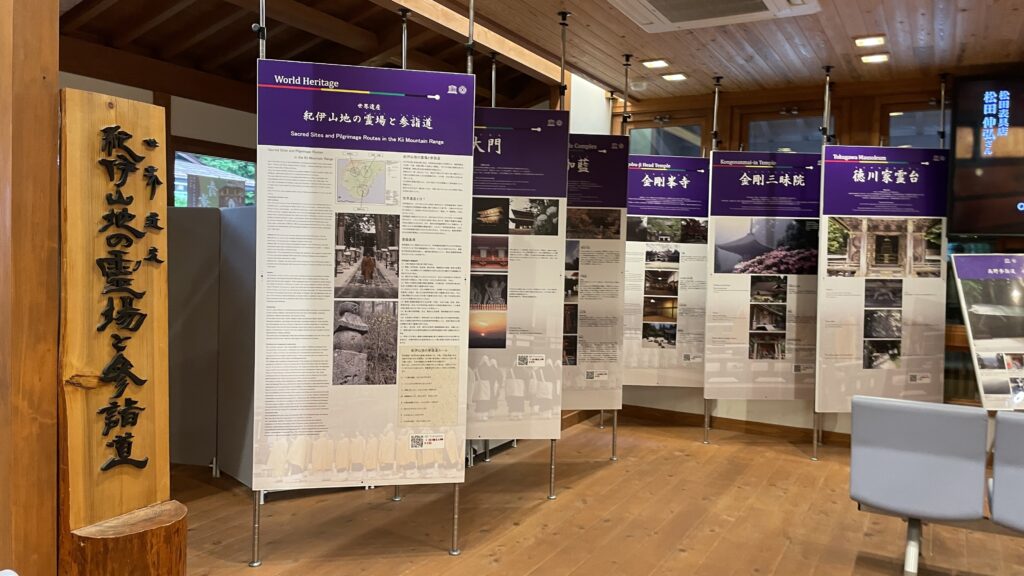

高野山観光情報センター ― まさかの「最後に来る」オチ

そして最後に向かったのが、高野山観光情報センター。

金剛峯寺第2駐車場の入口にあり、高野山の歴史・文化・観光をわかりやすく整理した総合案内所です。

館内に入り、充実したパネル展示の数々に思わず立ち止まりました。

高野山の成り立ち、見どころの位置関係、真言密教の基本など、旅の予習にぴったりの内容がぎっしり。

正直に言えば――ここ、最初に来るべきところでした。

旅の終盤でようやく辿り着いた自分に、軽くツッコミを入れたくなるような瞬間。

しかし、ここを“最後に”訪れたことで、今日巡ってきた場所の意味がクリアに整理され、まるで一日の答え合わせをしているような心地よさがありました。

高野山の静けさと、道に滲む歴史の重さ。

それらを余韻として胸に抱えつつ、車へ戻る足取りは少しゆっくりめになりました。

おわりに

雨と霧に包まれた高野山は、言葉では表しきれない深さを見せてくれました。

視界は狭くても、耳と鼻は研ぎ澄まされる。

余白が多いからこそ、心が静かに整う。

そんな一日でした。

歴史と信仰、自然が重なる高野山は、歩いた分だけ理解が少しずつ深まる場所。

今回の旅で得た感覚は、しばらく胸の奥に残り続けると思います。

コメント